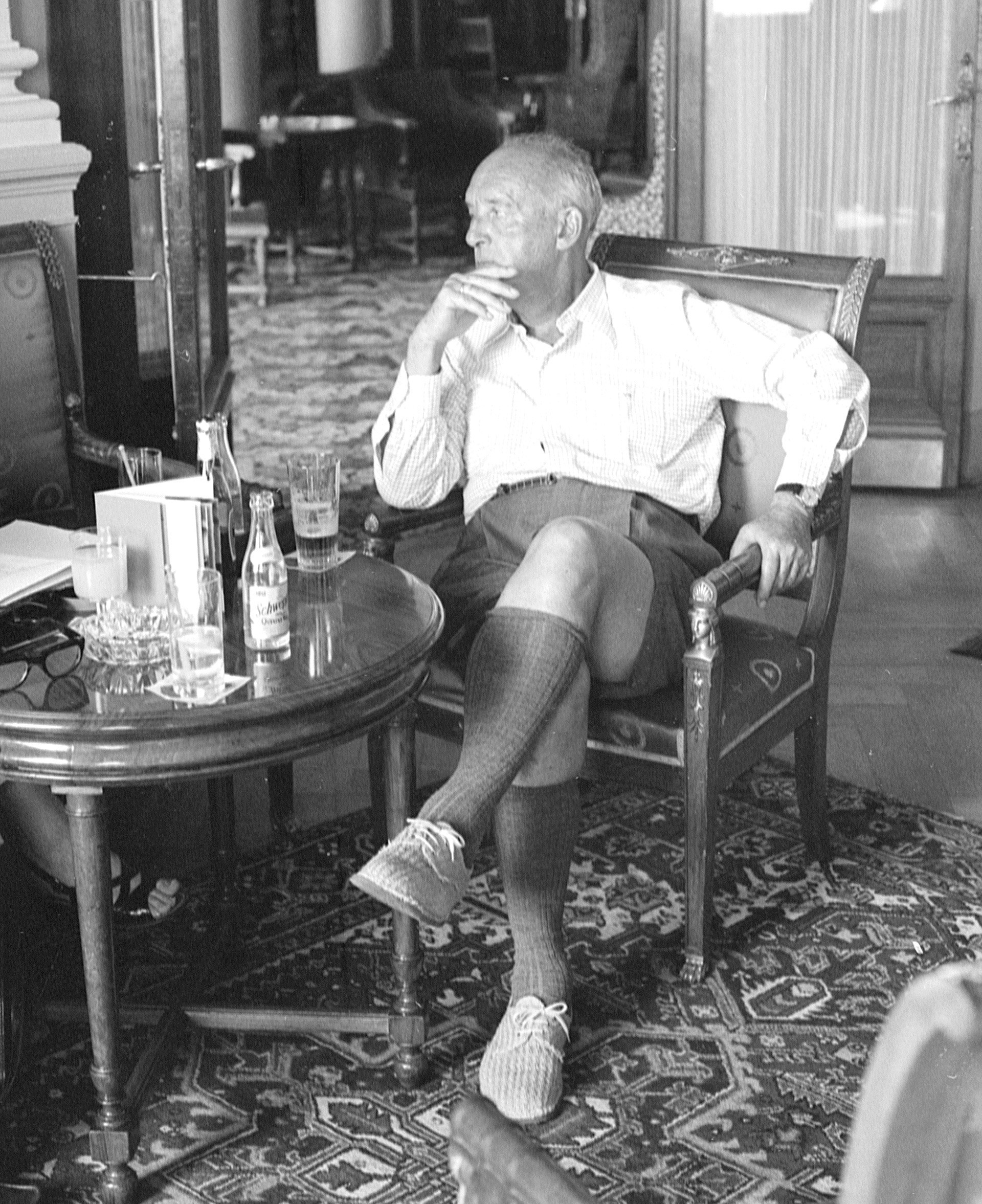

Vladímir Nabokov: felicidad en pantalones cortos

Un periodista de The New York Times entrevistó a Vladímir Nabokov en Montreux, en el hotel en el que vivía con su esposa Vera desde que abandonaron Estados Unidos, donde habían pasado más de 20 años de su vida. En aquel momento el escritor tenía 72 años. La novela Lolita (1955) le había traído el éxito pero también le había cerrado las puertas al premio Nobel. En Suiza, Nabokov se reunió con el paraíso ruso de su infancia. Los lagos, las montañas, su adorada Vera (su leal colaboradora) y su hijo Dmitri, que entonces vivía en Milán, eran todo lo que necesitaba para dedicarse a sus dos pasiones: escribir y coleccionar mariposas.

Los tesoros de la infancia

En aquella entrevista, Aldem Whitman preguntó a Nabokov si su vida se parecía a lo que había imaginado que sería cuando era joven. “Hasta ahora mi vida ha superado espléndidamente las ambiciones de mi infancia y mi juventud”, respondía el escritor, añadiendo: “Durante la primera década de nuestro siglo casi desaparecido, en algunos viajes con mi familia al sur de Europa, imaginaba en sueños cómo sería ser un exiliado que anhela volver a una Rusia lejana, triste e insaciable bajo los eucaliptos de exóticos hoteles. Lenin y su política lograron que esa fantasía se cumpliera. A los 12 años mi sueño era visitar la montaña del Karakórum en busca de mariposas. 25 años más tarde logré viajar allí, en el papel de padre de mi protagonista (vean mi novela La dádiva), para explorar, red en mano, las montañas de Asia Central. A los 15 me veía como un escritor de 70 años conocido en todo el mundo con un cabello blanco y ondulado. Hoy soy prácticamente calvo”.

Nabokov guardaba como un tesoro la felicidad que había sentido en su infancia y la proyectaba una y otra vez en el espejo de sus novelas. En ellas encontramos los pequeños placeres de la vida que su madre, Elena Ivánovna, le enseñó a valorar como si temiera que el Edén desapareciera un día, algo que finalmente sucedió.

A los 20 años, Vladímir abandonó Rusia, dejando allí a su primer amor. El apresurado exilio y la pérdida del ser amado se convirtieron en una herida y a la vez en el leitmotiv de su obra.

En 1919, parte de la familia Nabokov se asentó en Berlín, mientras que Vladímir y su hermano Serguéi viajaron a Inglaterra para estudiar literatura rusa y francesa en la Universidad de Cambridge. Su padre, Vladímir Dmítrievich Nabokov, era un intelectual y uno de los fundadores del Partido Democrático Constitucional que se opuso a la Revolución de 1917.

Durante su exilio en Berlín, el padre de Nabokov dirigió un periódico liberal, Rul (El Timón), en el que su hijo publicaba sus poemas y relatos cortos. Primero en Berlín y más tarde en París, Nabokov hijo escribió ocho novelas escritas en ruso y ambientadas en la ciudad alemana; Máshenka, publicada en 1926, es la única excepción. Vladímir escribía constantemente y ganaba algo de dinero como extra de cine, como recogepelotas y como autor de un libro de gramática rusa cuyo primer ejercicio contenía la siguiente frase: “Señora, el doctor ha llegado. Aquí tiene un plátano”.

El solitario apacible

Vladímir Nabokov, el mayor de cinco hermanos, nació en una familia de la clase alta de San Petersburgo el mismo día que Shakespeare, el 23 de abril, en 1899. Fue criado por institutrices extranjeras que con el tiempo fueron remplazadas por tutores masculinos. Los Nabokov pasaban los veranos en Vyra, a unos kilómetros de San Petersburgo, en una gran casa llena de cuartos de baño.

Vladímir cuenta en Habla, memoria que escribía poemas escondido en uno de ellos. Aquellos poemas los leyó la poeta Zinaida Gippius, quien a través de su padre le envió un mensaje terrible: “Dígale a su hijo que nunca llegará a ser escritor”.

Los otoños los pasaban en las playas del mar Adriático, en Niza o en Biarritz, y los inviernos en su casa de San Petersburgo. Al ser el primer hijo, Vladímir fue un niño malcriado. Su padre le enseñó esgrima, tenis y boxeo. Vladímir también heredó el interés de su padre por el ajedrez y, por encima de todo, su amor por la literatura y por las mariposas.

Cuando todavía llevaba pantalones cortos, Vladímir ya había aprendido todos los nombres y los verbos en tres idiomas (inglés, ruso y francés), palabras con las que al convertirse en escritor jugaría para construir unas ambiciosas “mentiras perfectas” que todavía embaucan al lector que cae bajo su hechizo.

Su carácter individualista era incompatible con cualquier grupo, incluso durante sus años en la escuela. Aquel niño que escribía redacciones repletas de “palabras extranjeras” y que no participaba en los juegos no podía caer bien ni a sus compañeros de clase ni a sus profesores de la elitista Escuela Ténishev.

A los 11 años, Vladímir Nabokov se dio cuenta de que le iba a ser difícil “encajar dentro de cualquier marco”, pero en lugar de dramatizar, convirtió su aislamiento en algo positivo. Cuando creció siguió siendo un “solitario apacible” que apenas tenía contacto con otros escritores. Nunca sabremos cuánto de verdad había detrás de aquel orgullo suyo que hacía sufrir a los periodistas. Les pedía que le enviaran previamente las preguntas de las entrevistas por escrito.

Él respondía las preguntas amablemente, les dictaba cómo debía aparecer el texto final y les obligaba a esperar su autorización antes de publicar las entrevistas.

Vivian Darkbloom (un anagrama de su nombre) aseguraba que la crítica le importaba un comino, pero que su ira podría oírse desde el punto más alto de las montañas de Suiza cuando un crítico no interpretaba “correctamente” su obra.

La risa que desafía al dolor

Reservado e incluso reacio con los periodistas, Nabokov era muy elocuente y hablador durante sus clases de literatura. En Estados Unidos los estudiantes de las universidades de Wellesley y Cornell escuchaban con asombro y deleite los duros reproches del profesor Nabokov contra las obras de Dostoievski, Thomas Mann, Hemingway, Faulkner y Pasternak. Para ser justos, el autor de Ada y de Pálido fuego tenía a varios “santos en su altar”: Tolstói, Chéjov, Beli, Proust, Joyce y Kafka.

Hay mucho que decir acerca de este extraordinario personaje que llegó a los 78 años en pantalones cortos, que sabía de memoria diálogos enteros de los hermanos Marx, que despreciaba a Freud, que no conducía y que escribía de pie y en lápiz. Hay mucho más que decir acerca de alguien que disfrutaba de sus aperitivos tomando un vaso Tío Pepe (nunca vodka) y almendras. Por las tardes jugaba al ajedrez y al Scrabble ruso con Vera. Su mayor dilema a las once de la noche era si tomar una pastilla para dormir o no.

Existen volúmenes enteros escritos sobre aquel hombretón que hablaba con la inseguridad de un niño, pero yo les invito a leer sus novelas y a reírse con él. Nabokov reivindicaba la risa por encima del dolor. Él quería que sus lectores ejercitaran los músculos de la risa, la risa que nace en el vientre y suministra oxígeno al cerebro.

Y aunque la tristeza no se puede evitar, para Vladímir Nabokov la vida era “una rebanada de pan fresco con mantequilla y miel de montaña” que había que disfrutar. Eso fue lo que él hizo hasta su último día, el 2 de julio de 1977.

3 rusos de gran talento que se ganaron la fama fuera de su país

Todos los derechos reservados por Rossíiskaia Gazeta.

Suscríbete

a nuestro boletín

Reciba en su buzón el boletín informativo con los mejores artículos sobre Rusia: