Moscú, ciudad de cine

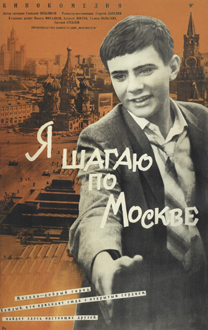

Caminando por Moscú (Gueorgui Daneliya, 1963). Fuente: Kinopoisk.ru

En la representación de las ciudades, el cine se ha convertido en una herramienta esencial que ha robado el protagonismo, en muchos casos, a la literatura y la fotografía. El arte por excelencia del siglo XX ha forjado la imagen cultural e icónica de las principales metrópolis mundiales gracias a la mirada de realizadores, directores de fotografía y guionistas.

Nueva York y Roma no son las mismas en nuestro imaginario después de ponerse delante de la cámara de Woody Allen y Passolini. También hemos descubierto por primera vez la retórica visual de algunas ciudades en la gran pantalla, creando binomios ya indisolubles como Hong Kong y Wong Kar-wai, Río de Janeiro y Fernando Meirelles o Helsinki y Aki Kaurimsmäki.

Hablar de Moscú, para Miguel Dávila, es hacerlo de una pequeña ciudad medieval a orillas del Moscova que ha acabado convirtiéndose en la metrópolis más grande de Europa. “Pensando en términos urbanísticos y arquitectónicos, quizá destaque de Moscú sus dimensiones colosales, cuyo perfil, desarrollado según el eje horizontal, es diferente al de otras grandes ciudades”, comenta.

En su ensayo sobre la capital rusa, Dávila esboza un resumen de la urbe que tomó el testigo de Constantinopla, erigiéndose en Tercera Roma, y que en el presente siglo también apuesta por “la conquista vertical del espacio urbano”. Pero la comprensión que de ella ha tenido el espectador no eslavo de cine ha quedado muy marcada por los acontecimientos históricos.

El conocimiento sesgado de Moscú en el cine se debe tanto a las omisiones -el Realismo socialista fue una muralla impermeable a las lecturas personales de la ciudad, especialmente las iniciadas en los primeros compases de la Revolución- como a los estereotipos de la Guerra Fría.

La escasa distribución de películas soviéticas, además, favoreció que esta balanza se descompensara: se impuso en Occidente el retrato sesgado del enemigo por antonomasia, el malo perfecto. “La sombra de la Guerra Fría es muy alargada, y será difícil olvidar que Moscú ha sido uno de los escenarios preferidos para el cine de espionaje. De hecho, incluso después de la caída del bloque soviético, sigue siendo un escenario muy recurrente para los títulos de espías y acción”, comenta Dávila, para quien el fantástico es uno de los géneros que ha encontrado en Moscú un buen filón.

La división del mundo en dos esferas de influencia provocó que fuera del bloque comunista el espectador tuviera una visión de Moscú bastante simplificadora. Las únicas excepciones eran las obras programadas en festivales de cine internacionales que sólo llegaban a un público restringido, razón por la cual acabó imponiéndose la mirada extranjera de las majors en producciones sobre capítulos relevantes de la historia rusa, como Doctor Zhivago (David Lean, 1965) y Rojos (Warren Beatty, 1981), o sobre la época dorada del espionaje, como La Casa Rusia (Fred Schepisi, 1990) o Gorky Park (Michael Apted, 1983). De aquellos títulos que sí pudieron ver la luz en salas extranjeras, Dávila cita en su ensayo las emblemáticas Cuando pasan las cigüeñas (Mijaíl Kalatózov, 1957), Caminando por Moscú (Gueorgui Daneliya, 1963), Andréi Rubliov (Tarkovski, 1966) o Moscú no cree en las lágrimas (Vladímir Menshov, 1979).

Esa carencia de “visiones internas” es una de las razones por las que “la imagen que normalmente tenemos de Moscú se limite a los grandes monumentos del centro de la ciudad, especialmente el Kremlin y la Plaza Roja, un hecho que se hace evidente en la mayoría de cintas foráneas rodadas en la ciudad”, asegura Dávila.

De hecho, después de décadas de secretismo y con la posibilidad de rodar producciones extranjeras en Moscú, la capital ha vivido un periodo como localización exótica, incluso morbosa, apareciendo como localización en títulos como El Santo (Philip Noyce, 1997), Chacal (Michael Caton-Jones, 1997), El mito de Bourne (Paul Greengrass, 2004) o La hora más oscura (Chris Gorak, 2011).

Moscú ha contado además con un importante hecho diferencial, personificado en la figura de la productora estatal Mosfilm. “En Rusia -explica Miguel Dávila-, la temprana consideración del cine como una valiosísima herramienta de propaganda ideológica se tradujo en un apoyo explícito al cine”. Sin las grandes facilidades y medios que se pusieron al alcance de algunos realizadores “habría sido muy difícil (si no imposible) que directores como Eisenstein o Bondarchuk crearan algunos títulos sobresalientes y difícilmente repetibles”. Actualmente, a pesar de que no existen los mismos obstáculos que antes en cuanto a distribución internacional se refiere, las producciones rusas apenas tienen presencia en las salas de exhibición del mundo.

El interés en la relación ciudad-cine es bastante reciente. Según Gloria Camarero, el punto de arranque se produjo con la exposición Cités-cinés: La représentation de la ville dans le cinéma de fiction que itineró por diversas capitales mundiales entre 1987 y 1990. Para Camarero, “no hay nada que el cine no pueda mostrar sobre las ciudades, incluso los sentimientos de sus habitantes, ya que exhibe con precisión todo lo que sucede en el marco urbano: los conflictos bélicos, los movimientos migratorios, la mezcla de culturas, etc. A veces se opta por filmar los edificios más emblemáticos y los barrios más conocidos a modo de postal turística, pero otras se sale de los lugares trillados y se desvelan las ciudades invisibles”.

Para ello es necesaria la pericia del director si se quiere dotar de vida a la ciudad y que ésta no aparezca como un simple decorado no anclado al corazón del historia que se relata.

Cuando sucede lo primero, “la ciudad alcanza el valor de signo y significado argumental, actúa como un personaje más dentro de la trama y tiene el mismo valor narrativo que cualquiera de ellos”.

Ciudades europeas en el cine, con visitas a ciudades como Berlín, Madrid, Viena o Praga, nos recuerda que el arte cinematográfico “es capaz de sortear las barreras culturales, haciendo de su mensaje universal un vehículo perfecto para trascender las fronteras”, como señala Miguel Dávila, y añade que no sabe “si eso comporta un vínculo de cohesión a nivel europeo, pero sí es cierto que puede considerarse un elemento común a individuos de las culturas más diversas del continente”.

Ciudades europeas en el cine

Gloria Camarero López (ed.)

Editorial Akal.

Todos los derechos reservados por Rossíiskaia Gazeta.

Suscríbete

a nuestro boletín

Reciba en su buzón el boletín informativo con los mejores artículos sobre Rusia: